ها هي الغابة... فأين الأشجار؟

- 4 سبتمبر 2023

- 4 دقيقة قراءة

تاريخ التحديث: 1 نوفمبر 2023

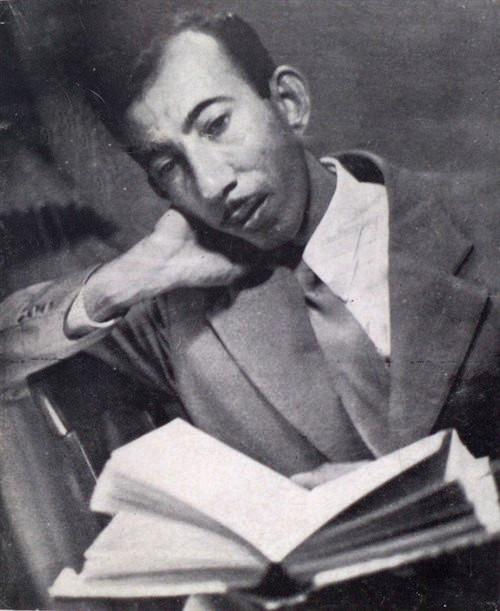

ثمة فرق كبير بين أن ننظر إلى مشهدنا الشعري بامتعاض، وبين أن ننظر إليه باحتفاء مبالغ فيه. حالتان متناقضتان تمامًا، ولا يفصل بينهما إلا فسحة تموج بالسخط حينًا وبعدم الدقة حينًا آخر. لا شك في أن شعرنا العربي قد بلغ في مرحلته الحديثة، مبلغًا من النضج يضعه في مستوى واحد مع أعظم ما في العالم من شعر وأكثره جاذبية وعمقًا،وربما تمثل هذا النضج في شعراء مثل السياب، أدونيس، خليل حاوي، محمد الماغوط، عبد الوهاب البياتي، صلاح عبد الصبور، سعدي يوسف، محمد عفيفي مطر، ومحمود درويش.. وآخرين.

وإذا تجاوزنا هذا الصف من الشعراء فقد تتسع الأمثلة لتشكل أفقاً شعرياً عالياً يتسم بالغنى والتنوع إلى درجة فريدة. لقد استطاع جيل جديد من الشعراء أن يرقى إلى مستويات عالية من الأداء المحكم، وأن يربط نسيج نصوصه بحركة الحياة وعالمها السفليّ الذي يضج بالحلم والقهر على حد سواء. غير أن هذه المقدمة لا تظلّ بهيجة إلى النهاية؛ فمع كل ما قيل ليس هناك ما هو أكثر ارتباكاً وفوضى من مشهدنا الشعري الراهن الذي يبدو أحياناً وكأنه تداخل محموم، وعصيّ على التفسير ربما ، لخليط لا تجانس فيه من الرؤى والأجيال والأساليب.

وقد لا يتردد المرء كثيراً في القول إن معظم شعرنا هذه الأيام، لا يقول ما يهمّ الناس حقاً. إنه ـ في الغالب ـ يلهو على اليابسة دون أن ينغمر في ذلك الخضم، الهائج، والمتشابك من هواجس الإنسان: ذلك الأعزل، الحائر، الودود، الذي تنهشه عزلته المريرة ويعذبه صمته المدّوي. إنه شعر يبدو أحياناً وكأنه يتساقط علينا من كوكب آخر: مقفر وأصمّ.

في هذه الغابة الشعرية المتشابكة، لا يمكننا إلا أن نقف أمام هذه الخضرة الواهية التي لا تغطي إلا لحاء الأشجار دون أن تصل إلى قلبها المعبأ بالدخان والكدر، وهذا اللمعان الخارجي الذي يتطاير مع الريح في كل لحظة.

إن الكثير من نصوصنا الشعرية الراهنة يفتقر إلى الإحساس الملتهب، أعني انفعال الجسد الحيّ وهو يتعذب أو يبتهج، يستقبل شهوة الحياة أو يستسلم للموت، وكأن الشاعر قد عكف عليها أياماً وهو يعتصر لغتها حتى خلت من الندم أو البشاشة، أو حكمة الكارثة.

صحيح أن (ت.س. إليوت) كان يدعو الشعراء إلى الهرب من عواطفهم لكنه لم يكن يقصد بعبارته تلك أن يتنكر الشاعر لعاطفته الشخصية، بل أن يبتعد عن التعبير المباشر عنها، وذلك باستخدام الصورة أو ما كان يسميه (المعادل الموضوعي). ويبدو لي أن بعض شعرائنا قد فهم هذه الدعوة حرفياً فهرب من عواطفه حقاً، هرب من ذاته، مما فيها من ضعف وخيلاء حقيقيين، ومما تشتمل عليه من شروخ أو مسرّات.

إن القصيدة الحقة، أو النص المكتمل ليس جهداً شكلياً محضاً خالياً من دفء الذات. وليس حشداً من المفردات المرصوفة بعناية. بل هو مغامرة الروح وهي تبتكر، من اللغة وفي اللغة، كياناً حسياً لعذابها، أو انتصارها العصي على التحقق. إنه لغة تنضح بما تشتمل عليه الذات المبدعة من حيرة أو مرح أو تماسك. لذلك فإن تقنيات الشعر لا تأتي على حساب هذا المخزون الروحي المحتدم، ومن أبرز البراهين على اكتمال الموهبة قدرة الشاعر على توظيف هذه التقنيات والاجتهادات الأدائية لتكون في خدمة رؤياه، وهو يكشف عن ينابيع روحه الفوّارة بالرؤى والانفعالات.

في مشهدنا الشعري يتجاور تجاوراً قلقاً أكثر من تيار شعري: القصيدة العمودية، قصيدة التفعيلة، قصيدة النثر. غير أن هذه الأنماط على تفاوتها تلتقي أحياناً، عند الاحتفاء بالشكل. وتعتبره في حد ذاته ميزة أو امتيازاً. إن القصيدة العمودية فقدت الكثير من أعمدتها الرصينة مثل: الأخطل الصغير، بدوي الجبل، عمر أبو ريشة، نزار قباني، الجواهري، عبد الله البردوني عبد الرزاق عبد الواحد. هذه الرموز التي كانت تمثل بالنسبة لجمهور الشعر إغراءً خاصاً، حيث الصياغة الباهرة وانهمار الذات. وهكذا لم يتبقَّ في ميدانها إلا خرائب شعرية لا تمتلك في الغالب إلا ضجة الشكل التي حولت هذا النمط الشعري إلى نثر موزون مقفى كما يقول (كوين).

أما قصيدة التفعيلة، التي قدمت لحركتنا الشعرية أسماءً شديدة التوهج، فإنها تندفع أحياناً، إلى أن تكون أرجحة قلقة بين الهمس والحماسة وبين الشعر واللا شعر. إنها تشهد الكثير من الشعراء المتواضعين الذين يكتبون هذا النمط الجديد بروح تقليدية مدفوعين بإنجازات شعرائه الكبار وما خلفوه وراءهم من غبار بلاغتهم الجديدة. أي إنهم يكتبون هذا الشعر مجرداً من تفجّراته الروحية واللغوية، عاجزين عن تحقيق رؤاهم الفردية، أو نبرتهم الخاصة: هذه النبرة التي كانت تشدنا إلى شعراء هذا النمط الشعري وتستدرجنا إلى نيرانهم الصافية.

لقد مثلت قصيدة النثر، في أفضل مستوياتها، فضاءً جديداً يضاف إلى منجزات حداثتنا الشعرية، ومع أنها لم تبدأ متأخرة كثيراً عن قصيدة التفعيلة إلا أن عبادتها للشكل بلغت حدها الأقصى.

إن الكثير مما يكتب تحت هذه المظلة يمثل واقعاً مربكاً ومرتبكاً لهذا النمط الشعري الذي تمتلئ به صحافتنا الأدبية ومهرجاناتنا الشعرية، ويشير إلى خلل في فهم الشعر وكتابته أو صِلته بالحياة. إنه تداخل النثر الشعري بقصيدة النثر، والهواية بالنضج. وإذا كانت حيوية قصيدة النثر لا تنشأ إلا من اتحاد قوتين متناقضتين، كما تقول (سوزان برنار): الفوضى المدمرة والتنظيم الفني، فمن أين تأتي لقصائدنا النثرية حيوية كهذه، وهي تغرق في النثر شيئاً فشيئاً مدفوعة بقوة الفوضى وحدها بعد أن عجز شعراؤها عن الهيمنة عليها بقوة التنظيم؟!!

وإذا كانت (برنار) نفسها تشكو من واقع هذا الشكل الشعري في فرنسا قائلة: ليس هنالك اليوم ما هو أصعب من أن يكون المرء شاعراً أصيلاً في قصيدة النثر، فإن شكوانا ستكون مضاعفة بالتأكيد. وإذا كان أعظم شعراء قصيدة النثر الفرنسية، من (رامبو) وحتى (رينيه شار)، هم شعراء الوزن أيضاً كما يقول أحد النقاد الفرنسيين، فإن هذه الحقيقة تبدو أكثر انطباقاً على واقع قصيدة النثر لدينا.

وأكاد أقول: إن معظم ما يكتب تحت هذا الاسم لا يعدو كونه نثراً رخواً، يفتقر إلى اللغة المزدهرة، والأداء المفعم بالمفاجآت، والتصميم الداخلي، وغنائية الأسى. لقد نسيَ الكثيرون من كتاب قصيدة النثر، كما يبدو، أن الموهبة العظيمة هي التي تحقق، رغم صرامة الأعراف، حريتها الكبرى وفضاءها المترامي.

تعليقات